Miel authentique : savoir-faire et analyses clés – Partie 2

Dans la partie 1 de notre dossier cliquez ici pour la lire, nous avons vu pourquoi l’authenticité du miel est un enjeu majeur, et quelles sont les fraudes les plus courantes.. Dans cette partie 2, nous allons entrer dans le cœur du sujet à savoir comment se construit un miel pur et authentique grâce au travail patient de l’apiculteur, comment nos sens peuvent nous aider à repérer certaines qualités, et enfin, comment les analyses scientifiques viennent valider ce savoir-faire.

Le savoir-faire apicole est la première garantie d’un miel pur

Un miel authentique ne commence pas au moment de la mise en pot… mais bien dans la ruche, des semaines avant la récolte. Le rôle de l’apiculteur est de créer les conditions optimales pour que les abeilles transforment le nectar en un miel stable, riche en arômes et naturellement préservé.

Récolte à maturité

La maturité du miel est un point clé. Les abeilles récoltent le nectar et l’assèchent grâce à un travail de ventilation dans la ruche, jusqu’à ce que son taux d’humidité soit suffisamment bas (généralement entre 16 et 18 %).

Ce n’est qu’à ce moment-là qu’elles operculent les alvéoles, c’est-à-dire qu’elles les ferment avec une fine couche de cire.

Un apiculteur attentif ne prélève les cadres que lorsque ce stade est atteint, car un miel récolté trop tôt fermente plus facilement, se conserve moins bien et perd une partie de ses qualités aromatiques.

À l’inverse, dans des procédés industriels, on peut récolter avant maturité puis déshydrater artificiellement le miel. Une une pratique qui altère sa qualité et son intégrité naturelle.

La décantation naturelle

Après extraction, le miel contient encore des microbulles d’air et des particules de cire. Dans une production artisanale, il est laissé en cuves de décantation pendant plusieurs jours.

Ce repos naturel permet aux impuretés de remonter à la surface, où elles sont retirées manuellement.

C’est une étape essentielle, car contrairement à une filtration industrielle trop poussée, elle préserve la texture naturelle du miel, sa richesse en pollen ainsi que ses arômes volatils et ses composés bioactifs.

Le stockage

Le miel est un aliment vivant, sensible à la température, à la lumière et à l’humidité. Une exposition prolongée à la chaleur dégrade ses enzymes et augmente la formation de HMF (hydroxyméthylfurfural), un indicateur de surchauffe ou de vieillissement. Le miel doit être conservé à une température stable, idéalement entre 18 et 20 °C, à l’abri de la lumière et de l’humidité, dans des contenants hermétiques adaptés.

Observer, sentir, goûter : l’expertise sensorielle

Un œil averti peut déjà repérer certaines qualités, même si seul un laboratoire peut confirmer l’authenticité totale.

Couleur et texture

La couleur varie selon la flore butinée :

- L’acacia est presque transparent

- Le châtaignier est plus brun foncé avec des reflets roux

- La lavande ou le tilleul est doré à ambré

Une teinte incohérente par rapport à la variété peut éveiller le doute.

La cristallisation est un autre indicateur car tous les miels (sauf exceptions comme l’acacia) cristallisent naturellement plus ou moins vite. Un miel qui reste liquide très longtemps sans raison florale connue peut avoir été pasteurisé ou filtré à chaud.

Arômes et goût

Le parfum d’un miel reflète sa composition florale. La lavande par exemple a des notes douces, florales et légèrement fruitées. Le tilleul a des arômes frais et presque mentholés. Enfin, le châtaignier a une odeur boisée et certaine amertume en bouche. Un miel pur présente une longueur aromatique et une complexité que le sucre industriel ne peut imiter. Un miel au goût fade ou juste sucré peut être un signe qu’il n’est pas de bonne qualité.

Les analyses en laboratoire : la preuve scientifique

Aussi affûtés soient nos sens, seul un ensemble d’analyses en laboratoire peut confirmer qu’un miel est réellement pur et conforme à ce qu’il prétend être. C’est grâce à l’expertise de notre laboratoire partenaire AB LABO que nous avons pu co-rédiger ces deux articles, en nous appuyant sur des données précises et des observations de terrain.

Pour illustrer concrètement ce travail, nous avons demandéà Laurence, spécialiste de l’analyse des miels chez AB LABO, qui nous partage son parcours et son regard d’experte sur la qualité et la conformité des miels.

Entretien avec Laurence de chez AB LAB

Q : Vous citez Monique Morlot comme votre mentor, notamment pour son rôle pionnier en mellisopalynologie. Pourriez-vous expliquer ce terme au grand public ?

R : La palynologie est l’étude des pollens, la mellisopalynologie est l’étude des pollens présents dans le miel. Le miel est issu de la transformation du nectar des plantes par les abeilles ; le pollen est un peu leur carte d’identité et permet d’identifier la flore butinée et la zone géographique du rucher.

Q : Cette expertise demande-t-elle une formation spécifique ?

R : Il n’existe pas de formation dédiée, mais la majorité des analyses réglementaires reposent sur des méthodes classiques des cursus scientifiques. L’analyse microscopique, elle, demande un investissement personnel très lourd : un an de formation est un minimum pour devenir opérationnel.

Q : D’un point de vue scientifique, quels indicateurs permettent de juger de la qualité d’un miel ?

R : Un taux d’humidité maîtrisé montre une pratique apicole soignée et une récolte à maturation. Le taux d’HMF, au même titre que l’activité diastasique, est un critère de fraîcheur. Ils témoignent d’une extraction respectant les bonnes pratiques, de bonnes conditions de stockage et d’une mise en pot attentionnée.

Ma préférence va au miel de Bruyère Blanche, mais j’aime aussi les profils aromatiques surprenants des miels de “ville” issus de l’érable, l’ailante ou le tilleul.

Q : Le miel ne se périme pas vraiment, mais peut-il se dégrader ?

R : Un changement de texture n’est pas forcément un signe d’altération. Par contre, des bulles et un “psitt” à l’ouverture indiquent une fermentation due à un excès d’humidité, ce n’est plus du miel. Un miel clair devenu très foncé a probablement été exposé à la chaleur, entraînant la formation de composés caramélisés, ce n’est plus du miel non plus. Visuellement, on ne peut pas détecter la présence de pesticides ou de résidus de nourrissement et seule l’analyse le permet.

Q : Les miels sont-ils souvent non conformes aux appellations ou origines annoncées ?

R : En 2024, 23 % des miels testés ne correspondaient pas à l’appellation monoflorale indiquée, et pour certaines variétés (thym, ronce, fenouil, framboisier, acacia, romarin, trèfle, sarrasin ou bourdaine) ce taux dépasse 50 %. Pour l’origine géographique, 12 % des miels ne correspondaient pas à l’appellation typologique (forêt, montagne, garrigue…). Concernant l’origine “France”, les non-conformités sont moins fréquentes (moins de 5 %), mais nous retrouvons souvent des origines Espagne, Hongrie, Grèce ou Chine. Comme on dit : “La confiance n’exclut pas le contrôle…”

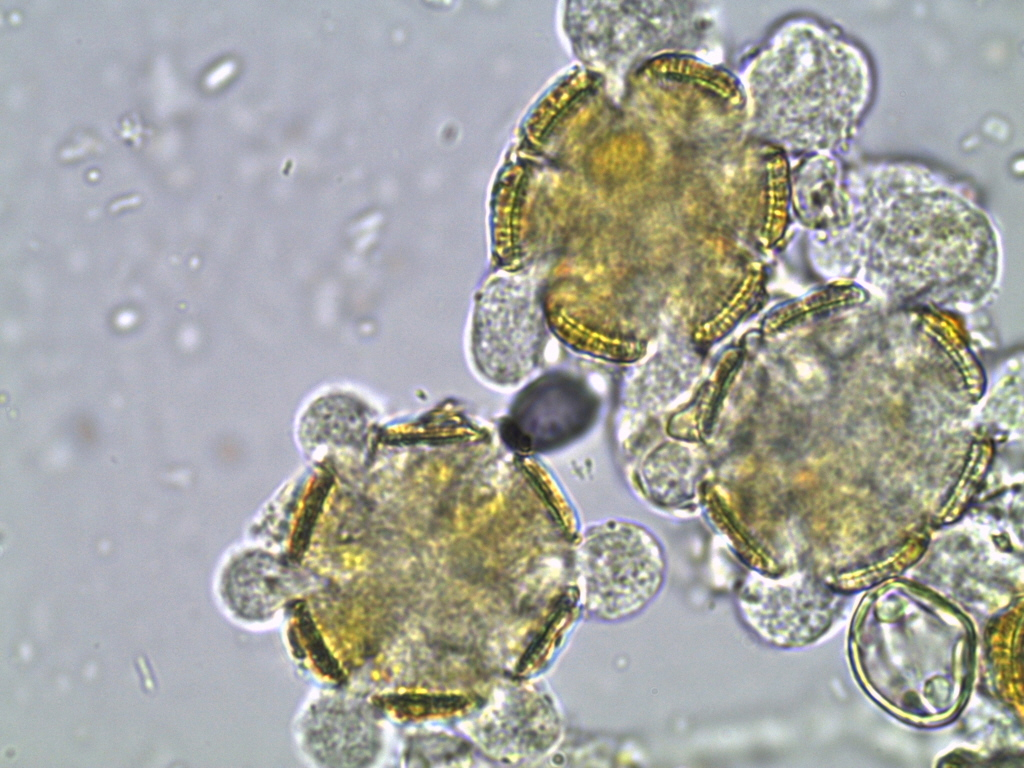

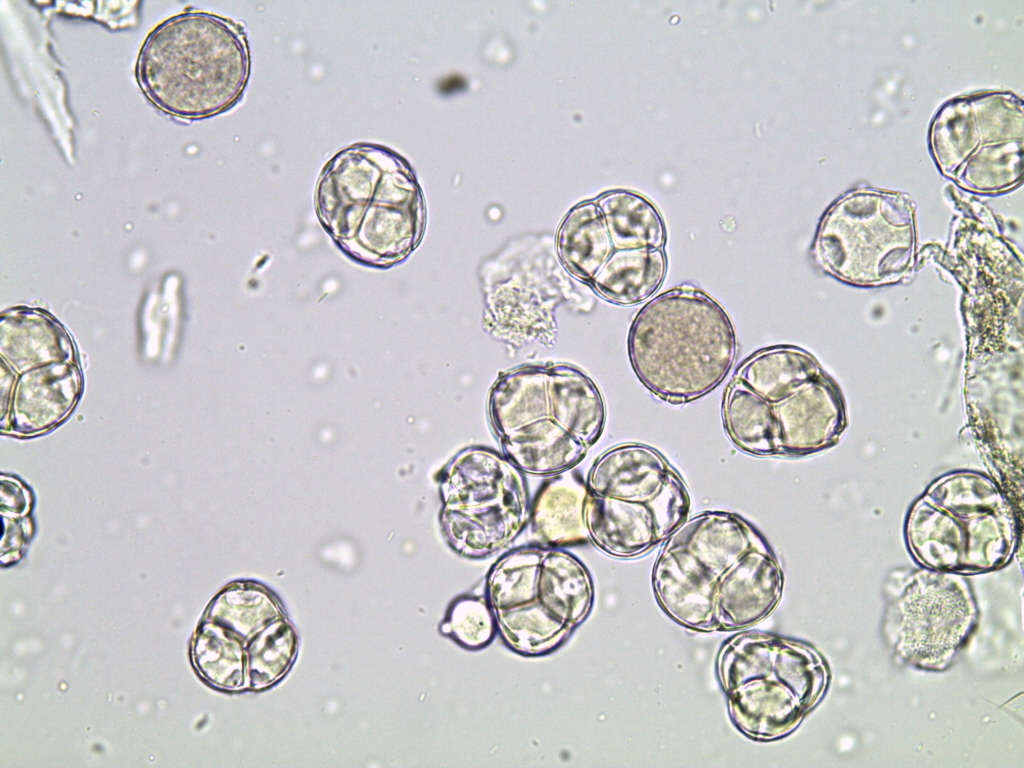

Plongée au microscope : l’analyse pollinique

Pour confirmer l’origine florale d’un miel, l’analyse pollinique est une étape incontournable. C’est une méthode simple en apparence, mais très précise, qui permet de savoir quelles fleurs ont été réellement butinées par les abeilles.

La méthode : centrifugation, lame, microscope

L’analyse pollinique commence par la préparation d’un échantillon de miel. Celui-ci est dilué, puis centrifugé afin de séparer les grains de pollen des autres composants. Le résidu est ensuite placé sur une lame de microscope. Le technicien examine cette lame avec attention car chaque pollen a une forme, une taille et une structure spécifiques. En les identifiant, il est possible de dresser un “profil pollinique” du miel, autrement dit une carte des fleurs visitées.

Identifier les pollens pour connaître les fleurs visitée

Source : AB LABO

Source : AB LABO

Source : AB LABO

Cette identification permet de vérifier la cohérence entre ce qui est annoncé sur le pot et ce que les abeilles ont réellement butiné. Un miel vendu comme « monofloral » ne doit pas forcément contenir une majorité de pollens de la fleur annoncée. Le pourcentage de pollen attendu dépend en réalité du pouvoir nectarifère de l’espèce : certaines fleurs, comme la lavande, laissent très peu de pollen dans le miel, même lorsque celui-ci provient bien majoritairement de leur nectar.

Ce que dit la réglementation européenne

En Europe, la réglementation impose que l’appellation d’un miel monofloral corresponde à une dominance réelle de la plante mentionnée. Cette dominance peut être variable selon les espèces, mais elle doit être confirmée par des critères mesurables, notamment par le pourcentage de pollen présent dans le miel. L’analyse pollinique est donc le principal outil pour valider ces critères. En cas de contrôle, elle peut servir de preuve pour justifier une appellation ou, au contraire, corriger un étiquetage inexact.

Les différents types de test

Si les sens et l’expérience permettent déjà de repérer un bon miel, seuls les tests en laboratoire offrent une évaluation objective, scientifique et incontestable de sa qualité.

Taux d’humidité, HMF, conductivité, pH, saccharose

Un des premiers critères mesurés est le taux d’humidité. Il doit être inférieur à 18 % pour garantir la stabilité du miel. Un taux trop élevé favorise la fermentation et reflète souvent une récolte trop précoce.

Le HMF, ou hydroxyméthylfurfural, est un composé qui apparaît avec le temps ou sous l’effet de la chaleur. Un taux faible indique un miel frais, non surchauffé. C’est un indicateur central de la qualité.

La conductivité permet quant à elle de distinguer les miels de nectar des miels de miellat. Le pH, souvent légèrement acide, donne des indications sur la stabilité microbiologique du produit. Enfin, le profil en sucres, et notamment le taux de saccharose, permet de vérifier que le miel est naturel et non allongé avec d’autres substances sucrées.

Détection des sucres ajoutés et conformité européenne

Grâce aux analyses, il était possible autrefois, par exemple dans les années 1970, de détecter certaines fraudes en se basant simplement sur le taux de sucres. Aujourd’hui, ce n’est plus suffisant, l’identification des adultérations nécessite des méthodes beaucoup plus sophistiquées, comme les analyses isotopiques, la résonance magnétique ou encore la spectroscopie de masse.. Ces produits faussent la composition naturelle du miel et sont strictement interdits selon la réglementation européenne. S’il le miel ne respecte par les règles, alors il ne peut pas légalement être vendu sous l’appellation « miel » en Europe.

Indice de fraîcheur et critères de qualité

Un bon miel est aussi un aliment frais, vivant et bien conservé. Le HMF et l’activité enzymatique sont deux bons indicateurs de cette fraîcheur. Un miel ancien, mal stocké ou trop chauffé verra ses enzymes inactives et son taux de HMF augmenter. Ces critères permettent de distinguer un miel industriel d’un miel artisanal . Ils apportent une vraie valeur ajoutée pour le consommateur.

Pourquoi ces analyses sont un gage de transparence ?

Les tests en laboratoire sont au cœur d’une démarche de transparence et de confiance. Chez Un Toit Pour Les Abeilles, ils permettent de prouver que le miel proposé est conforme à ce qu’il prétend être, sans compromis.

En fin…

Un miel authentique est un produit vivant, reflet d’un terroir et du travail patient des abeilles et des apiculteurs. Le garantir, c’est combiner savoir-faire apicole, contrôle sensoriel et vérification scientifique.

C’est aussi s’engager pour un modèle respectueux du vivant et transparent pour le consommateur.

Pas de commentaire »

Flux RSS des commentaires pour cet article.